改善 表示件数を制限しました

おおよそ1時間分の件数を表示するように、バッチプログラムを書き換えました。 現在は、2時間分を表示するようにさらにバッチプログラムを変更しました。

これで、それほどにスクロールせずに最新データを見ることができました。

1件のデータが34バイトです。

2時間は120分です。120分を5分で割ります。 120/5=24 件を表示すればよいわけです

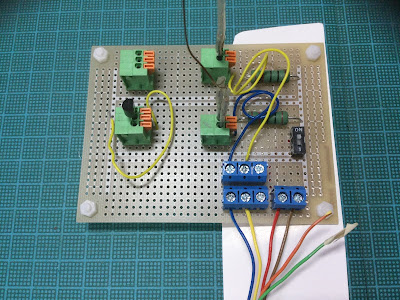

バッチプログラムの詳細をここに載せます。2本のバッチファイルで一連の動作をします。

バッチファイルから他のバッチファイルを呼び出して実行しています。

(参考) REM これはコメント注釈として扱われます。

1本目のバッチで無限に繰り返し処理をさせます。

2本目のバッチで指定容量に達したらそのファイルを一旦削除させます。

そして、新たに1件目より書きます。

5分ごとに行いますので、「ハードデスクいじめ」かもしれません。

REM ===以下 1本目=== log2.bat =========

:START

@echo off

echo Hello Tom

echo 295[sec] interval logger. eternally

cd C:\Users\*****\Documents\MyRuby

C:\Users\*****\Documents\MyRuby\NTC.rb

Copy C:\Users\*****\Documents\MyRuby\2_data_NTC_current.txt C:\Users\*****\OneDrive\temperature\current_temperature.txt

timeout 297 /NOBREAK > NUL

REM 300--> 5min

REM 600-->10min

call delete.bat

GOTO START

REM ======以上 1本目 ===================

REM ==== 以下 2本目 delete.bat ======================

cd C:\Users\*****\Documents\MyRuby

REM for %%fin(*.log) do if %%~zf GTR 646 del "%%f"

for %%f in ( 2_data_NTC_current.txt ) do if %%~zf GTR 374 del "%%f"

REM もし3行表示を設定するなら 34x3-34=34x(3-1)=68 byte の条件を入れる

REM 20行表示を考えるなら Data 1件 34byte 34x20-34=34x(20-1)=646 12行表示 34x(12-1)=374 1時間分である

exit /b

REM =====以上 2本目 =======================